海昏侯墓发现最早的完整《诗经》?这是个乌龙

11 月 8 日,南昌召开了一场名叫“南昌汉代海昏侯墓考古发掘成果公布十周年暨汉代区域文化学术研讨会”的学术会议。会后,有记者喜滋滋发布了一则大新闻:海昏侯墓竟然出土了完整的《诗经》!

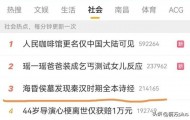

这则“新闻”转眼间便在网上爆火。上面的截图来自南昌汉代海昏侯国遗址博物馆官方公众号“海昏侯”。

微博截图

然而,笔者细读了这些新闻,却发现,相比于几年前的报道,新闻中关于“完整版《诗经》问题”的报道好像没有太多新内容。大家庆祝的可能是一件“乌龙新闻”。

海昏侯简整理难,专家辛苦已十年

海昏侯本名叫刘贺,他是汉武帝刘彻的孙子。汉武帝死后,继位的是他和钩弋夫人生的儿子刘弗陵,称“汉昭帝”。史料记载,汉昭帝其人个头高,智商高,文才也高,唯独寿命特别短,才 20 岁(虚岁 21 岁)就去世了。昭帝无后,权臣霍光立其侄刘贺为帝,但不知什么原因,短短 27 天后,霍光又反悔了,让太后将其废黜,改立刘贺的侄子(汉武帝的玄孙)刘询,是为“汉宣帝”。刘贺下台后,先是变回了即位之前当的“昌邑王”,后来又被降为“海昏侯”(“海昏县”的侯爵)。所以,我们把他的墓地称为“海昏侯墓”。

展开全文

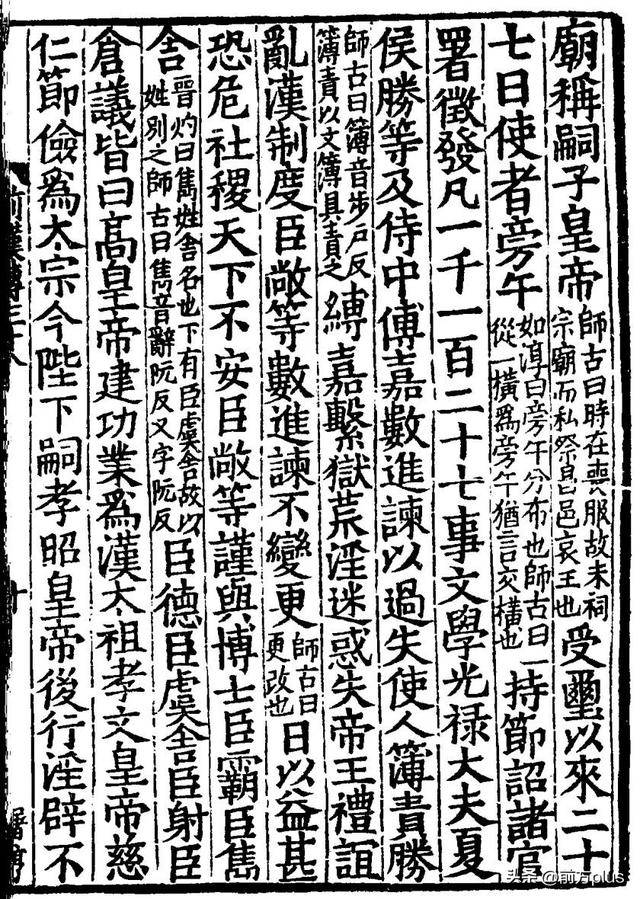

《汉书·霍光传》引用废帝诏书说,刘贺“受玺以来二十七日”中,被群臣发现并指出的坏事足足做了1127件。这坏皇帝当得也够辛苦的。当然,史学界对这一史料的可信度颇有疑虑。图为“百衲本二十四史”影印宋景祐本《汉书》书影。

2011 年,南昌市的几位热心村民发现有坏人盗掘古墓,立即报警。警方和文物部门赶紧赶往现场,发现了大约 14.8 米深的盗洞。当时,盗墓贼已经盗空了旁边的海昏夫人墓,幸亏还没来得及破坏海昏侯墓。由于墓地的密封性已被破坏,文物部门只好对该墓进行了抢救性发掘,找到大量珍贵文物,其中就包括约五千二百枚珍贵竹简、木牍。

海昏侯竹简在清洗、整理之前大致长成下图这样,不仅干缩成线状,还粘黏着相当多的污渍。在经过非常精密、专业的清洗、复水和缀合处理之前,谁也没法知道简上具体写着什么内容。

图为文保人员正在进行竹简保护工作。江西省文物考古研究院供图

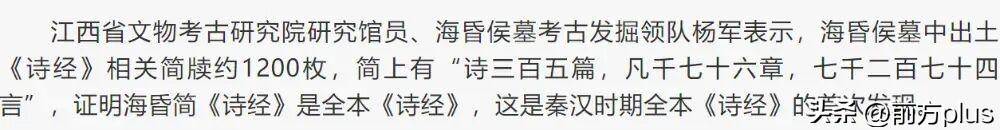

修复竹简的过程非常琐碎、精细。专家们在 2015 年 7 月已发现这些简牍,经初步整理,很快鉴定出了《论语》《周易》《礼记》等书;至 2018 年,江西省文物考古研究院、北京大学出土文献研究所和荆州文物保护中心在《文物》期刊上联合发表《江西南昌西汉海昏侯刘贺墓出土简牍》一文,确定海昏侯的五千两百多枚简牍的大致内容:其中大约包含《诗经》简一千两百枚,《孝经》简六百枚,《论语》简五百枚,《礼记》简三百枚,《春秋》简二百枚,还有一些祠祝礼仪、诸子、诗赋、方技、棋艺等内容的简帛。

这篇 2018 年发表的考古报告在当时就已让学界激动。我们可以做一个简单推算:这一千两百枚《诗经》简,每简能写 20 至 25 字,以 20 字计,就是两万四千字;以 25 字计,则有三万字。传世本《诗经》不算目录、标题的总字数大约三万出头。显而易见,海昏侯竹简中包括的《诗经》文本量很有可能已与传世本《诗经》接近!

不过,学术界还不敢轻易断言这就是全本《诗经》。从上面列举的图片中,我们可以看到这些古简的保存状况。也许里面的文本严重受损,一大部分简文都无法识读呢?也许识读出后发现文本严重重复或杂入大量别简、空简,远远算不上完整呢?所以,报告只是谨慎地宣布这些竹简“提供了目前所见存字最多的西汉《诗经》文本”“为研究汉代诗经学增添了新资料”。

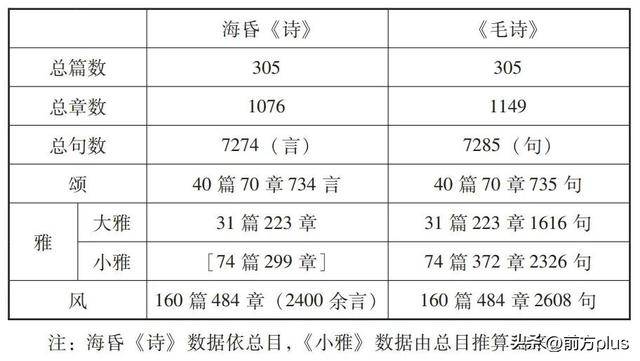

再到 2020 年,北京大学的朱凤瀚教授发表了《西汉海昏侯刘贺墓出土竹简〈诗〉初探》一文,公布了《诗经》简目录部分的初步整理、研究结果:从目录看,其中包含的内容大致完整,而且也与存世本《诗经》较为相符。这项研究让我们对海昏侯简版的“全本”《诗经》有了更多期待。

朱凤瀚《西汉海昏侯刘贺墓出土竹简〈诗〉初探》对比海昏侯《诗》简的目录与今本《诗经》(表中称“毛诗”)的表格。二者的数值比较接近,可见这些竹简“本应”包含基本“完整”的《诗经》。

值得注意的是,本轮新闻报道中提到的海昏侯简包括“全本《诗经》”的依据仍然仅仅是朱凤瀚五年前那篇论文中已提到的目录信息。如果记者们转述的依据是相对完整的,那么,我们对海昏侯墓有没有“全本”《诗经》的理解其实并没有增进,仍然停留在五年前的水平上。这一报道并不是“新闻”。

《诗经》版本太纷纭,

两汉骂战今古文

朱凤瀚在论文中称传世本《诗经》为“毛诗”,与之相对,海昏侯简中的《诗经》可能是“鲁诗”。“毛诗”“鲁诗”又是什么呢?其实,作为诗歌总集,《诗经》至少在北宋以前一直不是单一文本。换一种通俗说法,人们使用的《诗经》有很多种。“毛诗”“鲁诗”就是《诗经》的一些种类。

《史记·孔子世家》中有一段吓人的记载,说在孔子以前,《诗经》足足有三千余篇之多。孔子去掉其中一些重复的内容,再筛选出有助礼乐教化的篇什,删定出三百零五篇定本《诗经》。(其实最晚自隋唐以来,有很多人会质疑这一记载。因为各类传世文献中描写孔子之前时代的文献中出现的《诗》,大概有八九成都可以在今本的三百零五篇本《诗经》中找到;这些记录中偶尔透露出的《诗经》章节、篇目的顺序也无不与今本类似。而且,《诗经》在上古时期具有很强的政治性,甚至外交谈判都会靠演奏《诗经》表达复杂的外交意图。这么重要的“外交辞典”,纵孔子敢删,各国也未必敢用。毕竟,若你的“外交辞典”和别国不同,惹出麻烦,只能自己承担后果。)按照这种记载,《诗经》至少有删前、删后两个版本。

纵然我们仅仅把《诗经》定义为孔子整理、讲授的那套《诗经》,《诗经》仍然有很多种类。我们都听说秦代有一次“焚书坑儒”,大多数图书都不许流传。古书全靠抄写存世,数量少,容易烧,一时间,先秦主要儒家经典除占卜书《周易》外均遭焚毁。

到西汉时,很多儒家经典重现江湖。这些经典主要分两种来源。

1学者背下来的

古代经学非常讲求记诵,很多师门甚至会要求学生连老师的注解都要尽可能一字不差地背下来。一些儒家学者从战国活到汉朝,就可以用汉朝流行的隶书(当时也称“今文”)记下当年背的儒家经典。这些古书称“今文经”,其学派则称“今文经学”。

2民间偶藏的

秦朝烧书虽烈,但天下之大,总有一些“漏网之鱼”。比如汉景帝、武帝之间,汉景帝之子鲁恭王刘余拆改孔子旧宅时,便偶然发现了当年藏在墙体中的《古文尚书》(可惜这本书后来失传了,东晋以后看到的是假冒的《古文尚书》)《礼记》《春秋》《论语》《孝经》五种古籍。此外,民间还陆续有一些先秦经书保存或出土。这些经书是用秦代以前的字体写成的,称“古文经”,其学便是“古文经学”。

“古文经学”和“今文经学”所传儒家经典的篇目、次序和正文内容往往存在一些区别,对内容的解说、理解更是常常不同。这本来是正常的学术争议,无奈两派都颇有一些脾气不小的学者,双方骂来骂去,怨气越来越大,往往发展到水火不容的境地。这种“今古文之争”是汉代学术史上最重要的问题之一,基本贯穿了西汉、东汉两代(余绪甚至绵延到晚清民国以后),甚至严重影响了汉朝政治。一般来说,今文学派更强调儒家经典与现实政治之间的关系,发展到极致时便是类似王莽那种迷信般套用先秦经典塑造行政制度的糟糕状况。

今古文之争是个宏大的问题,展开讲的话,一学期都讲不完。我们这里还是回归《诗经》。在西汉时期,对《诗经》的传承、说解主要有四大门派,其中前三派属于“今文经学”,后一派是“古文经学”。

·鲁诗

开创者叫申培,鲁人,后世著名传承者包括汉元帝、汉哀帝以及为司马迁续写《史记》的褚少孙等。海昏侯刘贺的老师王式也是这一派的传人。

·齐诗

开创者叫辕固,齐人,后世最著名的传承者是凿壁偷光的匡衡。

·韩诗

其开创者叫韩婴。这一派是今文三派中影响最长远的,但传承者在学术界之外不太有名。假如您听过一本书叫《吴越春秋》,它的作者赵晔是这一派的传承人。

·毛诗

其开创者是毛亨、毛苌。

今古文之争的历程很复杂。如果勉强做最简单的归纳,可以说西汉时是今文经学占上风,而到了东汉,古文经学成功“逆袭”。《诗经》的传承也是如此,最早被官方承认的是鲁诗、韩诗,其次是齐诗,毛诗则基本是民间之学。但在东汉时期,毛诗学派迅速发展。到东汉末年,出了个大学者叫郑玄,他在继承毛诗的基础上,有时又采纳了一些韩诗的观点,写出了影响极大的《毛诗笺》一书。后来一般人学习的《诗经》,就是郑玄整理、注释的那一版《毛诗》,而齐、鲁、韩三家诗则在不同时代相继失传了。

近代以来,伴随考古发掘的展开,多种先秦或汉代的《诗经》相继出土,其中内容较多、影响较大的即有 1977 年安徽阜阳西汉汝阴侯墓葬出土的“阜阳汉简”(包括《诗经》六十五篇,有可能不属于齐、鲁、韩、毛中任何一家)和 2015 年安徽大学获得的战国时期“安大楚简”(包括《诗经》五十七篇,这是战国竹简,当然也就不属于汉代后形成的齐、鲁、韩、毛中任何一家)。

当然,阜阳汉简和安大楚简中的《诗经》所存篇什都只有五分之一左右,完整性比海昏侯《诗经》简差许多;何况,海昏侯刘贺的老师王式就是鲁诗学派的传人,所以海昏侯简或许可以帮我们复活西晋时已亡佚的鲁诗,研究意义极为重大。我们期待修复团队可以在确保质量和休息的前提下早日完成相关工作,并将可识读的竹简图片、释文发表出来,让大家看到这套《诗经》到底有多“全”。

来源:科普中国

评论